OpenEconomics acquisisce t33 e crea un player europeo

FEB 2026

Pubblicazione 17 October 2025

Leggi l'articolo completo qui.

Mentre la Commissione Europea prepara la sua proposta per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034, si sta definendo il futuro della politica di coesione. t33 ha contribuito al dibattito in corso organizzando una riflessione sul futuro della politica di coesione, alla quale hanno partecipato circa 50 esperti provenienti da sette paesi europei.

Per la riflessione, tenutasi ad Ancona il 13 giugno 2025 in occasione del 18° anniversario di t33, sono stati predisposti cinque tavoli tematici su dimensioni chiave della progettazione delle politiche future. I partecipanti, provenienti da diverse discipline e ruoli nell'ambito della politica di coesione, si sono alternati tra i tavoli per contribuire a ogni discussione. I cinque tavoli tematici si sono concentrati sui seguenti argomenti:

1) Meccanismi di pagamento "basati sul risultato" nel post-2027: moderata da Arianna Mori, la sessione ha affrontato le implicazioni di una possibile transizione da un sistema di pagamenti basato sui costi reali a uno fondato sul raggiungimento dei risultati, con particolare attenzione al ruolo degli indicatori comuni in tale contesto e al finanziamento non legato ai costi (FNLC). I punti chiave emersi dalla discussione sono:

1) Meccanismi di pagamento "basati sul risultato" nel post-2027: moderata da Arianna Mori, la sessione ha affrontato le implicazioni di una possibile transizione da un sistema di pagamenti basato sui costi reali a uno fondato sul raggiungimento dei risultati, con particolare attenzione al ruolo degli indicatori comuni in tale contesto e al finanziamento non legato ai costi (FNLC). I punti chiave emersi dalla discussione sono:

Gli FNLC possono fungere da leva strategica per aumentare il valore aggiunto dell'UE se sostenuti da una maggiore capacità di programmazione, piuttosto che agire unicamente come meccanismo di semplificazione.

Una buona programmazione è essenziale: definire in anticipo risultati, metodi, fonti dati e verifica, coinvolgendo i beneficiari fin dall’inizio, assicura la fattibilità e la sostenibilità di traguardi e obiettivi.

Gli indicatori comuni possono essere utilizzati per sbloccare i pagamenti, ma devono essere calibrati con attenzione per garantire che siano adatti ai meccanismi di erogazione.

L’utilizzo di un medesimo metodo di pagamento basato sui risultati a tutti i livelli incoraggia sia l’UE sia i beneficiari nazionali a perseguire gli stessi obiettivi.

L’adozione di elementi di flessibilità, come intervalli di riferimento o meccanismi di bonus, rappresenta un modo efficace per mantenere la chiarezza degli obiettivi e, al contempo, introdurre margini di adattamento.

L'assunzione di rischi nella R&I andrebbe sostenuta con strumenti come i traguardi intermedi per bilanciare la responsabilità con l'innovazione.

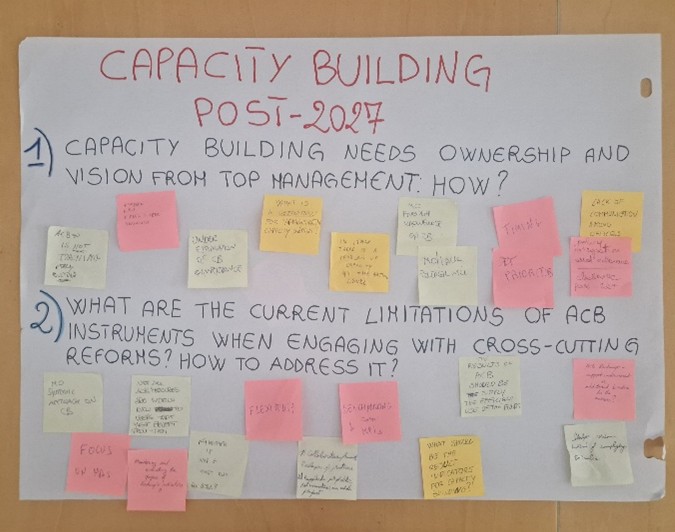

2) Rafforzamento della capacità amministrativa: moderata da Clarissa Amichetti, la sessione ha sottolineato l'importanza di porre l'ACB ("Administrative Capacity Building") al centro della programmazione e dell'attuazione della politica di coesione. La proposta di QFP lo definisce come un obiettivo strategico, che va oltre la semplificazione e la riduzione degli oneri per sostenere governance, democrazia e capacità istituzionale a tutti i livelli. I principali spunti emersi sono:

2) Rafforzamento della capacità amministrativa: moderata da Clarissa Amichetti, la sessione ha sottolineato l'importanza di porre l'ACB ("Administrative Capacity Building") al centro della programmazione e dell'attuazione della politica di coesione. La proposta di QFP lo definisce come un obiettivo strategico, che va oltre la semplificazione e la riduzione degli oneri per sostenere governance, democrazia e capacità istituzionale a tutti i livelli. I principali spunti emersi sono:

L'ACB dovrebbe essere considerato un investimento piuttosto che un costo, con strategie chiare e un'attivazione tempestiva.

È necessario un approccio sistemico all'ACB, integrandolo nel ciclo di programmazione.

Strumenti moderni e formati coinvolgenti dovrebbero sostituire i metodi tradizionali, rispondendo alle reali esigenze delle autorità di gestione.

I progressi degli interventi ACB vanno monitorati e il monitoraggio rafforzato.

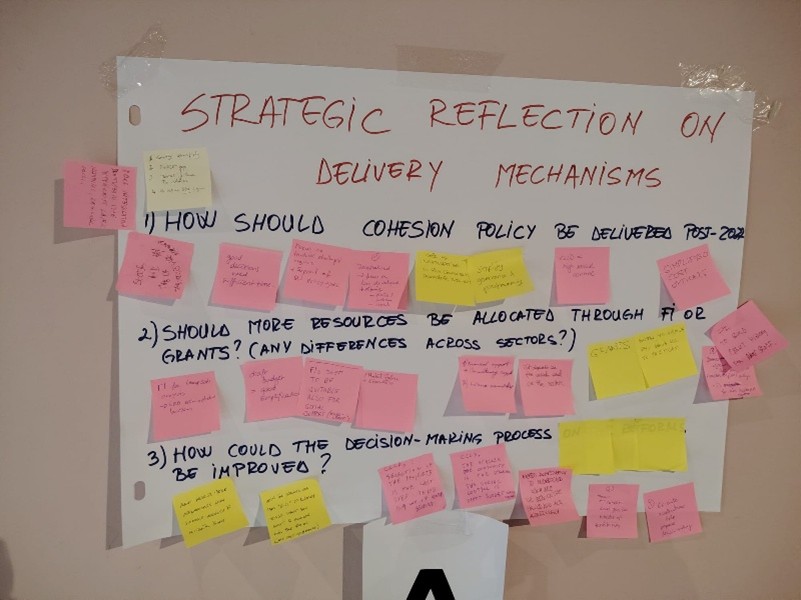

3) Meccanismi di attuazione della politica di coesione: moderata da Alessandro Fratini e Andrea Gramillano, la sessione si è concentrata su come gli strumenti finanziari possano migliorare l'efficacia della politica di coesione. La proposta di QFP posiziona gli strumenti finanziari e le garanzie come strumenti principali per stimolare gli investimenti e integrare le sovvenzioni. Idee chiave:

3) Meccanismi di attuazione della politica di coesione: moderata da Alessandro Fratini e Andrea Gramillano, la sessione si è concentrata su come gli strumenti finanziari possano migliorare l'efficacia della politica di coesione. La proposta di QFP posiziona gli strumenti finanziari e le garanzie come strumenti principali per stimolare gli investimenti e integrare le sovvenzioni. Idee chiave:

Gli strumenti finanziari dovrebbero essere selezionati in modo strategico, riflettendo le esigenze politiche, settoriali e territoriali e bilanciando sovvenzioni e strumenti finanziari per massimizzare l'impatto.

La flessibilità è un punto di forza, con scelte di attuazione adeguate alla capacità dell'autorità di gestione e all'efficienza amministrativa a lungo termine.

Serve una riflessione strategica per superare l’inerzia del passato, adottare nuovi approcci e rafforzare le capacità analitiche per una gestione più efficace dei fondi.

Dovrebbe essere data priorità alle decisioni basate sui dati, usando valutazioni e analisi ex ante per determinare gli strumenti di sostegno idonei o giustificare il non intervento.

Le soluzioni transfrontaliere meritano approfondimento, compresi gli organismi finanziari a livello UE o transnazionali, per aiutare a coordinare l'attuazione.

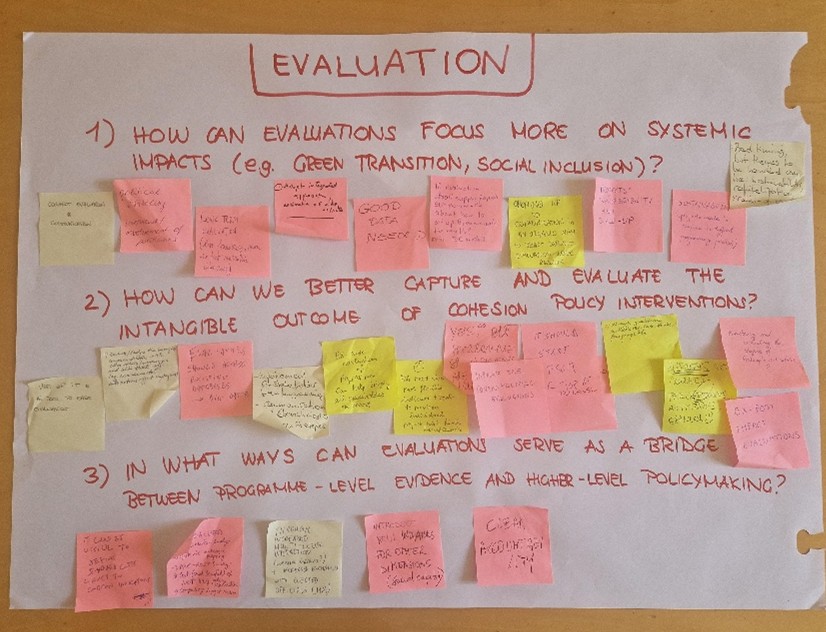

4) Monitoraggio e Valutazione (M&V): moderata da Cristina Neacșu, la sessione ha approfondito come M&V possano essere rafforzati per cogliere meglio gli impatti sistemici e i risultati intangibili nella politica di coesione. La proposta di QFP integra implicitamente la valutazione – come strumento di governance, apprendimento e condizionalità finanziaria – ma le sue norme di attuazione sono ancora in sospeso. Idee chiave:

4) Monitoraggio e Valutazione (M&V): moderata da Cristina Neacșu, la sessione ha approfondito come M&V possano essere rafforzati per cogliere meglio gli impatti sistemici e i risultati intangibili nella politica di coesione. La proposta di QFP integra implicitamente la valutazione – come strumento di governance, apprendimento e condizionalità finanziaria – ma le sue norme di attuazione sono ancora in sospeso. Idee chiave:

La valutazione dovrebbe misurare l'impatto reale, dal benessere alla coesione territoriale, in linea con le strategie dell'UE.

Il cambiamento sistemico richiede nuovi metodi, che combinino indicatori proxy con strumenti partecipativi e qualitativi per cogliere gli effetti intangibili.

I sistemi di M&V dovrebbero rafforzare la fiducia, sostenere la cooperazione e migliorare il feedback tra i livelli di governance.

L'attuabilità e la tempistica sono importanti, con risultati presentati in formati accessibili (ad esempio dashboard) che supportano il processo decisionale.

La co-creazione migliora la pertinenza delle politiche, garantendo che i valutatori lavorino a stretto contatto con i decisori e che le prove siano collegate alle decisioni di finanziamento o normative.

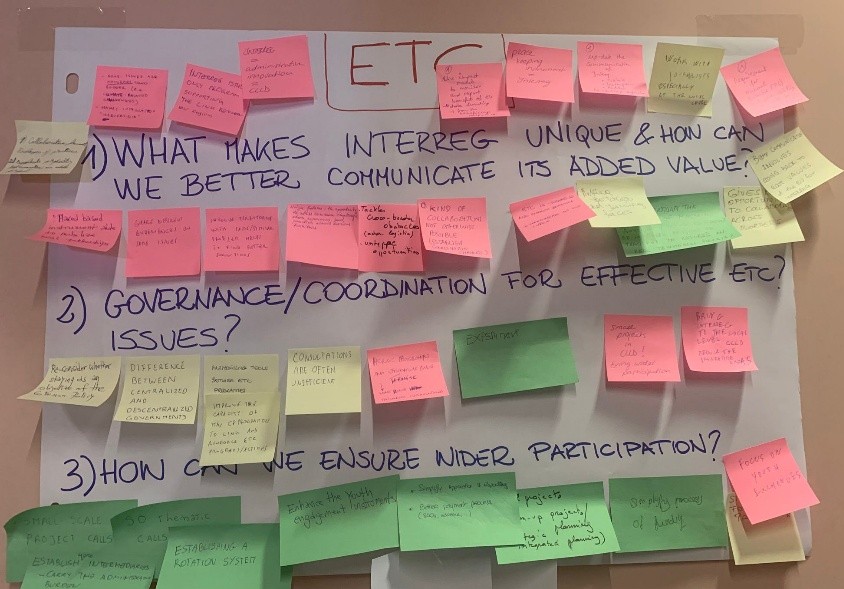

5) Cooperazione territoriale europea (CTE): moderata da Dea Hrelja, la sessione esplora il ruolo della CTE e di Interreg. La proposta di QFP prevede un unico piano Interreg, un aumento della dotazione di bilancio, una maggiore attenzione alla responsabilità, alla semplificazione e all'allineamento con le priorità dell'Unione. Punti chiave:

5) Cooperazione territoriale europea (CTE): moderata da Dea Hrelja, la sessione esplora il ruolo della CTE e di Interreg. La proposta di QFP prevede un unico piano Interreg, un aumento della dotazione di bilancio, una maggiore attenzione alla responsabilità, alla semplificazione e all'allineamento con le priorità dell'Unione. Punti chiave:

La CTE promuove la pace e la cooperazione nelle regioni frontaliere, in particolare nel contesto dell'allargamento dell'UE e delle sfide esterne.

La cooperazione transfrontaliera dovrebbe essere rafforzata attraverso la comprensione reciproca, con iniziative quali l'apprendimento delle lingue e gli scambi giovanili.

Le azioni dal basso migliorano l'inclusività, permettendo la co-progettazione anche in contesti giuridici e amministrativi complessi.

È importante migliorare il coordinamento tra i filoni di cooperazione e i programmi nazionali, attraverso programmazione congiunta, allineamento tematico e armonizzazione delle norme.

La semplificazione e gli strumenti digitali possono ridurre le barriere all'ingresso, con progetti su piccola scala e soluzioni come Jems e SCO a vantaggio degli attori più piccoli.

Per approfondire le idee emerse da ciascuna tavola rotonda, leggi il documento completo “Basarsi sull'esperienza, fondarsi sulla pratica: riflessioni collettive sulla proposta della Commissione europea per il periodo successivo al 2027” disponibile qui.

FEB 2026

NOV 2025

OTT 2025

GIU 2025

MAG 2025

MAR 2025